供稿:星空平台 |

审核:刘永礼 |

发布:2025/02/07

阅读是人类永恒的主题。当永恒与突发相遇,从书籍中思索人与自然和谐共生、人与人守望相助、人与自我身心安顿则成为一种必然。曲阜师大星空平台开设“近圣贤 好读书”栏目,邀请校内外专家学者推荐他们近期读过的好书,引领大家开启愉悦的读书之旅,共筑孔子家乡书香校园。本期我们邀请到教育学院唐爱民教授,推荐他心中的好书。

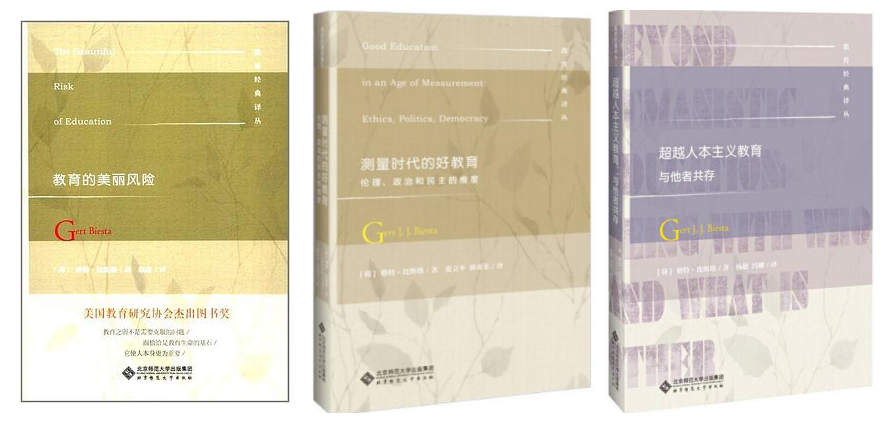

唐爱民教授推荐格特·比斯塔的“教育三部曲”:《教育的美丽风险》《测量时代的好教育》《超越人本主义教育:与他者共存》

《教育的美丽风险》,北京师范大学出版社,2018年版;《测量时代的好教育》北京师范大学出版社,2019年版;《超越人本主义教育:与他者共存》,北京师范大学出版社,2020年版。

格特 ·比斯塔是荷兰著名教育哲学家,爱尔兰梅努斯大学公共教育及教学中心的公共教育教授,英国爱丁堡大学教育与运动学院教育理论与教学方向教授级研究员;荷兰人文研究大学教育学教授;曾任美国教育哲学学会主席。他对教育世界的忧虑、思考与预设,是我们深入理解因不断扁平化、平庸化、功利化、数字化而愈益降低品质的教育现实之催人思考的思想参照。格特·比斯塔的“教育三部曲”,是其不凡思想的杰出代表,是我们冷峻思虑教育困局并寻求解救之道的值得反复研读的时代性教育著作。

推荐语

格特·比斯塔的“教育三部曲”,包括先后出版的三本著作:《教育的美丽风险》,北京师范大学出版社,2018年版;《测量时代的好教育》北京师范大学出版社,2019年版;《超越人本主义教育:与他者共存》,北京师范大学出版社,2020年版。

《教育的美丽风险》提出了一个人所共知但又力图规避的命题——真正的教育总是具有风险的。这种风险,突出表现在学生是行动和责任的主体而非被视为塑造和规训的客体;教育不是人器之间的互动,而是人与人之间的相遇;教育不是填充一个水桶,而是生起一团火焰;教育不是知识的获取,而是思想的生成。该著作围绕创造力、交流、教学、学习、解放、民主、精通七个教育主题,通过理论构思与实践批判,对以规避风险为旨趣的当下教育政策和实践予以令人信服地批判。教育应给风险一个重要的位置;教育不应完全被规避风险的政策所控制,而应回到学校、大学、成人和社区学院真正的教育活动中,将风险带到批判教学实践的前沿;在教育投入与结果之间不存在完美配合的现实,通过教育促成主体化所要冒的美丽风险,是教育的应有之义。《教育的美丽风险》的主旨在于——教育的目标是“超越”,是人的“主体性”的出现,而非使人工具化。就此而言,教育是“交流”、是教师赠给学生的一份礼物,因为学生要成为他自己,故而教育的结果可能与教师的预设不同,此即教育的“风险”。教育的这种风险是必要的,唯有承认和接纳这种风险,才是真正的教育。

《测量时代的好教育》以教育中的“测量时代”为语境,对测量至上的教育予以深刻地反思与批判。在我们这个愈益崇尚数字量化的时代,一切教育成效都要通过数据、数字来说明,甚至步入一个普遍误区:教育效果是能够测量并且应该被测量的。易言之,什么能够测量什么就被重视。教育的目标被置换为如何在一套量化评价体系中取得优势,而在这种目标的置换中,不仅教育目标本身被异化了,参与其中的师生特别是学生也被扭曲了。人的精神发展的丰富性、个性成长的多样性被扼杀,只有符合量化规则体系的教育才被重视。教育的要义本应围绕教育目标是什么、教育应培养什么样的人而运行,现在转而侧重如何测量出学生是否进步、如何让学生在测评中取得压倒他人的成绩。越是受到重视的教育则越被纳入精细化测量的轨道,仿佛教育活动的一切都要经过测量,教育所致力的是一个又一个漂亮的数据,教育被无情地卷入一个个数字焦虑的漩涡中。

《超越人本主义教育:与他者共存》之主旨在于,教育应如何深度关注学生作为独一无二的个体如何进入生活世界、如何对作为差异的他者予以负责任的回应。比斯塔反思并批判了学习化时代教育语言的缺失以及形而上学的人本主义预设,提出教育需在学校和课堂中创设具有多元和差异的主体间空间,以期人与他者和差异的相遇成为可能。本著作主要内容包括: 超越学习: 学习的时代里重申教育语言;入场: 主体消亡之后的教育;相异之人的社群: 教育与责任的语言等。格特·比斯塔认为,教育应特别关注能使人作为独特的个体,以各自不同的方式,对他者做出负责任的回应;教育应在学校和课堂中创设以多元和差异为特质的主体间空间,以期人与他者和差异的相遇成为现实的可能。

寄语读者

格特·比斯塔(Gert Biesta)是我们这个时代“深沉思考的教育学者和批评家之一”,是当代西方教育哲学和理论界的领袖人物之一。这位穿梭于杜威、福柯、德里达、列维纳斯、阿伦特、朗西埃等哲学巨擘思想之间的教育哲学家,将其思考敏锐地展现于教师教育、公民教育、教学论、课程论、成人教育、职业教育等领域。他的“教育三部曲”中的每一本著述都内容庞杂、线索纷繁、新见迭现,但始终都紧扣主体性、自由、教学、解放、民主、信任、责任等时代主题而展开。

在《超越人本主义教育》中,比斯塔主张,未来的教育与其关注人的主体是什么的问题,不如关注人的主体从哪里出现的问题,教育应该为培养学生独一无二的主体性(独一性,uniqueness)创造机会。为此,他提出了“中断教学法”(a pedagogy of interruption),即通过教学实践使学生的“常规存在”出现中止,使其面临困难境地与问题,并学会如何负责任地回应他者和差异。

在《测量时代的好教育》中,比斯塔批判了世界范围内教育领域中的循证研究、技术-管理模式、消费主义价值取向,认为这种取向使教育中的民主、伦理、政治维度异化、变形了。因此,必须恢复教育活动的资格化、社会化、主体化功能与目标指向。

在《教育的美丽风险》中,比斯塔对创造力、交流、教学、学习、解放、民主、精通7个教育主题逐一予以诠释,深度论述了“教育之弱”是如何使教育成为现实与可能的;为此,他提出了“事件教学法”(a pedagogy of the event)这一充满存在主义意蕴的教育见解。

完全可以想见,当诸位读者静心阅读格特·比斯塔的“教育三部曲”(哪怕仅仅是其中的一本)之后,一定会对教育世界、教育理想、教育智慧的理解发生意料之中、预料之外的重要变化。